こんにちは.怠惰人間です.今回は高専に入ろうか迷っている人向けに,高専卒の私が高専に入学する前に知っておいてほしい情報について,特に大切だなと思うものをピックアップしてまとめました.

注意

本記事の内容は,私が通っていた高専・大学での記憶をベースに記載しています.私的には一般的なことをまとめたつもりですが,情報工学科以外の学科や,別高専・別大学では当てはまらない場合があるかもしれません.

目次

この記事を書いている人

- 情報工学科の高専卒の大学院生

- 学科1位で卒業しています

- 2022年の4月に大手電機系メーカーに入社します

- 高専在学中には資格(情報処理技術者試験)を1つ取得しました

- 浪人なしで大学進学しました

高専とは

高専は,正式名称を高等専門学校といい,中学卒業から5年間通うことになる5年生の学校です.卒業することで高卒資格と準学士(短大卒業レベルの資格)を貰うことができます.

学校で主に習う知識は各専攻に沿った大学と同等レベルの専門的な内容であり,卒業後はかなりの専門性を持つことができる.一方で専門の授業を多く行うために,通常の高校で習うような授業が存在しないことがある.(例えば,家庭科や音楽など)

また,一部高専には「専攻科」と呼ばれるものが存在し,高専卒業後に内部進学という形で進学することができる.専攻科卒業後は学士(大学卒業相当)の資格を取得することができる.

高専入学者の人生設計

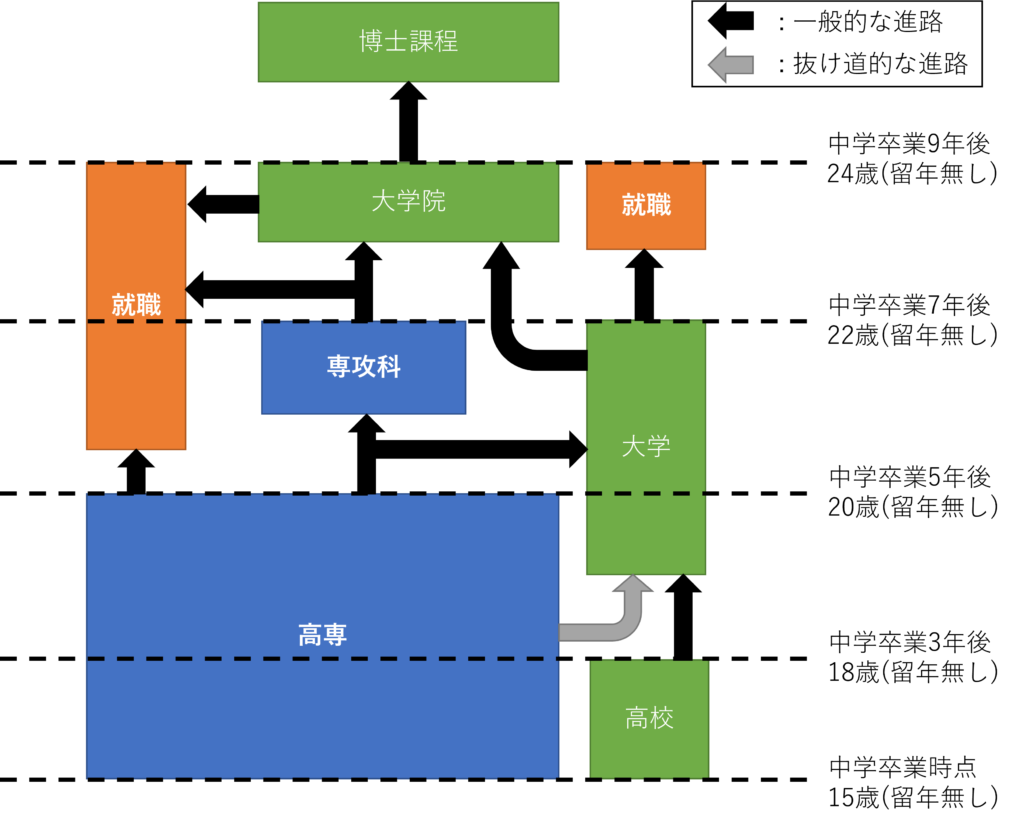

高専に入学した場合,中退(3年卒業時の中退は除く)をしない限り,主に以下の方法で就職・進学を行うことになる.

- 高専卒業後に就職 (最も数が多い)

- 高専卒業後に専攻科に進学 (数%程度)

- 高専卒業後に大学に編入 (専攻科と同程度の割合.編入とは,2年や3年など途中学年から入学すること)

- 高専4年進学時に中退し大学に進学 (高卒資格のみ取得できる.編入と違い,大学1年に入学する)

これを図にまとめると,以下のような形になります.

高専4年進学時に大学に入学するルートは灰色になっているが,これは後述する理由により,非常におすすめできないため.

高専のメリット・デメリット

高専のメリット

- 将来の選択肢が絞られ,専門に関係の無い無駄な勉強などをしなくて済む

- 特に文系科目の勉強はあまりしなくても大丈夫

- 高い技術力を持ち,大学の研究室や就職後の職場で頼られるようになる

- 同じ分野を好きな人が集まるため友達を作りやすい

- 同じ分野に就職するので,大学進学・就職後もつながりを保ちやすい

- 就職率が高い(ほぼ100%)

- 3年以降は起業なども可能な程度に専門知識が身につく

- 大学編入後に委託研究などの難度の高い研究を行える

- 高専ですでに卒業研究を実施するため,難しいものを任されやすい

- 授業をしっかり受ければ同程度の偏差値の大学卒業以上の専門知識が得られる

- レポートなどの書類を書く力が身につく

- ほとんどの学科ではレポート作成技術が必須となる

- ロボコン,鳥人間コンテストなど,通常の高校では体験しにくいことができる

高専のデメリット

- 普通の高校生や大学生より遊べる時間が短い

- 高専は1日に90分授業4コマを実施します(9:00に授業開始なら授業終了は16:30頃)

- 入学した学科の分野以外の就職先につくことがかなり難しくなる

- 社会や国語といった文系科目の知識が高卒よりも少なくなる

- その分野が思っている以上に嫌いだととてもつらい生活になる

- やる気がないと専門知識があまり身につかないことがある

- 5年間同じ人たちと行動するため,1年時に友達が作れなかったりすると5年間ボッチ確定

- 女子が少ない

- 学科によっても差がある (私が通っていた高専には女子の方が多い学科もありました)

- 学内恋愛はほぼ不可能です

- 高卒の人と話が合わない・わからないことが多々ある

- 一般的に,大学卒よりも難関企業への就職が難しい

- 難しいだけ,学歴フィルターで入れなかったといった話は聞かない

- 大学編入が大変

- 基本的に入学した高専と同程度の偏差値の大学にしか行けないと思ったほうが良い

- 転校が難しい

- 高専は数が少なく,かつ学校ごとに授業が大きく変わることがあります

高専の就職・進学の罠

高専のメリット・デメリットの章にすでに記載しているのですが,高専卒業後の進学・就職の話は特に重要だと思うので,本章で詳しく説明します.

高専の就職の罠

高専はものすごく就職率が高いことが高いということが特徴の1つに挙げられると思います.しかし,この就職率が高いというところの裏には注意しなくてはいけない事項が2つあります.ここでは,注意すべき2つの点についてお伝えします.

1. 高専卒業後に大企業に入るのは難しい

高専は確かに就職率は非常に高いものの,NTT・NEC・Google・アクセンチュアなどといった日系外資系関係なく有名な大企業に入社し辛いです.実際,私の同期でも大手企業に入社したのは1人だけでした(大学進学後に大手に入社した人は除く).

基本的に高専卒の入社先はアルファシステムズやNECネッツエスアイ・サービスといった中堅企業や中小企業・大手グループ傘下などが多いです.このような企業に高専卒が入りやすい理由はいくつかありますが最も大きいのが,高専卒の初任給は大卒より低く,かつ大卒と同程度の技術レベルを持つためです.このような企業は高い賃金を多くの従業員に払えないため,安い給料で大卒程度の働きができる高専卒を求めるのです.

高専卒が大手企業に入社するのは不可能ではないですが,かなりの努力が必要になります.実際に私の同期で大手に入社した人は同期の中でもかなりの技術力がある人で,インターンシップでその技術力を買われて入社していきました.

2. 生涯年収の差

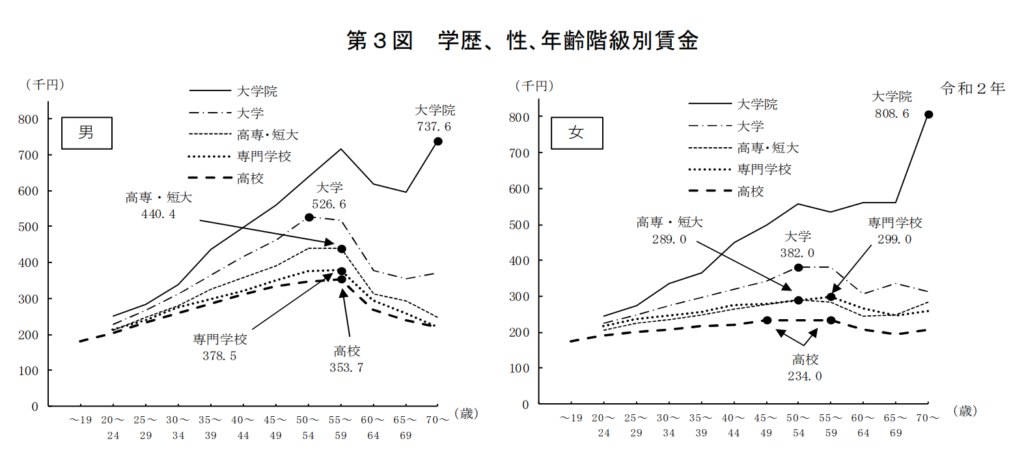

高専卒の人は大卒より平均賃金が低いという事実が存在します.

厚生労働省の令和2年賃金構造基本統計調査では,学歴別の平均賃金は以下のようになっていました.

| 最終学歴 | 男 | 女 |

| 大学院卒 | 465,200 円 | 404,300 円 |

| 大学卒 | 391,900 円 | 288,300 円 |

| 高専・短大 卒 | 345,500 円 | 258,000 円 |

| 専門学校 卒 | 309,300 円 | 263,400 円 |

| 高校卒 | 258,000 円 | 218,000 円 |

また,年収別に確認すると以下のようなグラフになります.

このようになっている原因は,多くの高専卒が大卒より給与水準が高い会社に入れていないために発生しています.

高専の進学の罠

高専卒は,大学に編入することができるのですが,この大学進学には大きな罠が存在します.ここでは,高専卒が大学進学する際の5つの罠について説明します.

なお,私は専攻科には行っていませんが,以下の内容の内,1番目は専攻科から大学院に進学する際も同じだと思います.

1. 進学用の勉強を行う時間は思ったよりも少ない

これは高校を卒業した方には意外かもしれませんが,高専では中学や高校のように,進学用の勉強を意識した授業や,進学勉強用の半休(午前中で授業が終わること)などは一切ありません.それどころか,卒業研究をやらなくてはいけないため,学校の授業時間以外でも進学用の勉強をする時間は少ないです.

さらに追い打ちをかけるのが,大学編入時の試験科目は各大学によって異なり,場合によっては高専で習っていない科目の問題も出てきます.(私の場合は電磁気学がそれでした)

特に厄介なのが専門分野です.専門科目と一口に言っても範囲は膨大であり,かつどの程度のレベルの問題なのかもバラバラなのです.つまり,専門科目の広い範囲に関して基礎的な問題を出してくる大学もあれば,専門科目のいくつかの分野に関して応用的な問題を出してくる大学もあります.これを,料理で例えるのならば,料理の試験対策をしなさいとだけ言われていて,試験では担当した試験監督によって,さまざまな国の料理の概要を答えるのがメインの問題だったり,フグのさばき方のような専門的で難しい内容を行うのがメインの問題だったりするようなものです.

そのため,大学編入で試験を受ける場合には,特定の大学にターゲットを絞るのが一般的であり,かつ狙う大学(滑り止めも含む)の数はかなり少なくならざるを得ず,幅広い試験内容が自身の高専と同レベル(=同じような偏差値)の大学がターゲットになりやすいというわけです.

ちなみに,私がおすすめする進学方法は高専に存在する特別推薦枠を使用することです.これを使用すると,だいぶ大学への編入が簡単になります.

1+. 高専3年から大学への入学に関して

高専では,3年修了時に高校卒業の資格を貰うことができます.そのため,資格自体は通常の高校生と同じになるわけです.そのため,3年終了後に高専を止め,大学に入学するといったことが可能です.しかし,この方法は私はあまりお勧めしません.その理由としては以下のことが挙げられます.

- 授業が高校より多く,受験勉強の時間がとりづらい

- 高専では,1年生から1日90分授業が4コマあります

- 受験に使用する知識を教えてもらえないことがある

- 文系科目の授業は授業時間が少ないのもあり,かなり内容が省略されます

- 専門知識があまり身につかない

- 高専で専門分野の授業が多くなるのは3年からです

これらの理由があるため,高専に入学した場合には5年まできっちり修了することをお勧めします.

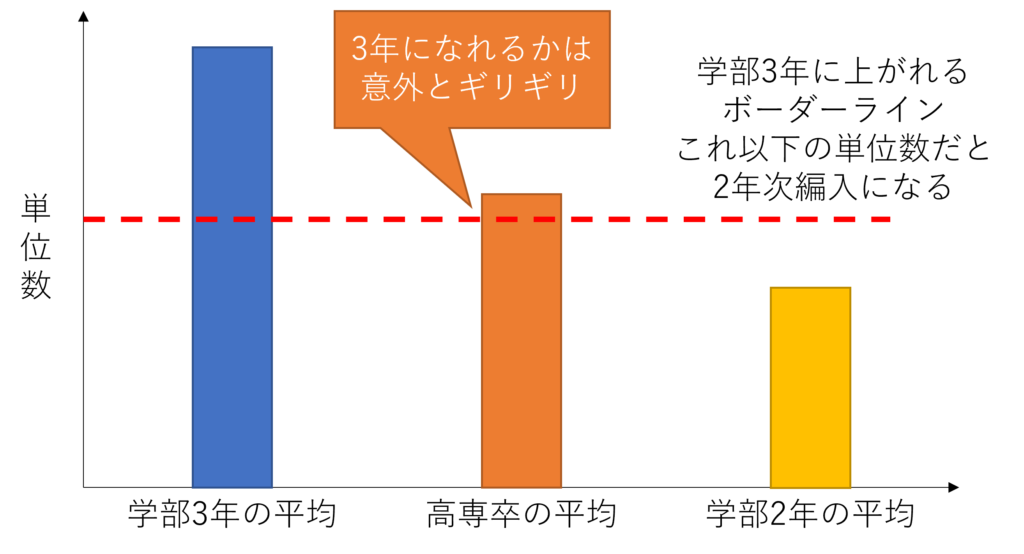

2. 大学3年生に必ず編入できるわけではない

これは知らない人も多いと思うのですが,大学の編入試験に合格したからといって,必ず3年生に編入できるわけではありません.編入学年が決まるのは入学1,2か月前に行われる「単位置換」というもので各学年の進学に必要な最低単位を満たしているかによって決まります.

単位置換とは,編入先の大学教員などが自身が高専で単位を取った授業の内容と,大学に存在する授業の内容を見比べて類似していれば大学の授業の単位を取ったことにするというものです.詳しい仕組みは私は知りませんが,実際に高専で取得した(一般・専門両方の)単位が100だとしたら,認可されるのは体感40~60といったところです.

このシステムの厄介なところは,単位置換の結果が分かるころには他大学への編入ができる期間は終了しているということです.つまりどういうことかというと,編入先の学年が2年になってしまったからといって別の大学に編入するといったことができません.つまり,運が悪いと強制的に1年間学生時代が増えるということです.

実際,私がこの単位置換の結果確認のために呼び出された際に,他の高専出身の人が2名いたのですが,その人たちは2年への編入になりました.

3. 大学編入後は他の大学生よりも確実に忙しくなる

先ほどちらっと話をしたのですが,実際に高専で取得した単位が100だとしたら,認可されるのは体感40~60です.この40~60という単位数を同学年の(1年時に入学した)学生と比べると,かなり低い数値になっています.私が話を聞くに,これら一般の学生の平均は80単位といったところだと思います.つまり,約20単位程度他の学生よりハンデを抱えた状態で学年が始まります.(ただし,2年次編入の場合にはかなり余裕がある単位数かもしれません)

しかしこれは,1や2に比べればあまり深刻な問題ではありません.なぜならば,大学は高専と同じ1日に90分授業を4コマ実施するスケジュールで動くことがほとんどですが,多くの場合,月曜から金曜の5日すべてに授業を詰め込むことは想定されていないからです.(それどころか半期に取得可能な単位数(~=授業数)が決まっていたりします.)

高専では, 月曜から金曜の5日すべてで90分授業が4コマ入るため,他の大学生より忙しいといっても高専時代と比べれば楽勝だったりします.

4. かなりコミュニケーション力が高くないと友達を作りにくい

大学編入後は大学3(2)年になるわけですが,この時期では周りの大学生はほとんど友達グループを作成し終わっています.さらに,大学などが主体となって行う友達作りのイベントなどは多くが1年時に集まっているため,自分から行動しないと友達どころか知り合いすらできません.

しかも,編入後は自分より下の学年の授業を取る必要があったり,逆に同学年が必ず取らなくてはいけない授業を取らなくても良かったりと様々な学年の授業を受けることになるため,特定の学年の人と長く接触する場がほとんどありません.つまり,「君,一緒の授業でよく合うね.友達にならない?」みたいなことはまれだということです.

このような友達の作りにくさを回避する方法として,特定のサークルに入るということが挙げられるのですが,3年に編入した場合にはそもそも今年度末がサークルからの卒業年であり,入って1年で卒業することになります.(入りずらい!)

5. 1人で授業を受けることになる場合がある

これはかなり特殊な場合なのですが,自分がより下の学年で大学のカリキュラムが変更されている場合,授業を1人で受ける必要がある場合というのが生まれます.これは,その学年から進級するために必ず取らなくてはいけない「必修単位」が単位置換されない場合に発生します.

これだけだとわからないと思うので,例えを以下に示します.

Aさんが3年生として編入した怠惰大学では,Aさんの一つ下の学年である2年生から大きく授業カリキュラムを変更し,いくつかの授業が廃止となりました.廃止になった授業の中には,3年生以上の旧カリキュラムにおいて必ず取らなければいけない授業である「情報工学概論」という授業も含まれていました.

しかし,Aさんは単位編入の際に「情報工学概論」の授業の単位を単位置換してもらえませんでした.しかし,この授業は取らなくては卒業できないため,Aさんは担当講師に2人きりで講義をしてもらい,「情報工学概論」の単位を取得するのでした.これは実際に私が体験した話を元に作成しているので,ありえない話ではないです.しかも,上記の例では「情報工学概論」が講義らしいのでまだましなのですが,これが「グループ討論練習」みたいなグループ前提の授業だととても悲惨なことになります.(私はグループが必須の授業でこの現象に遭いましたが,かなり悲惨でした.)

個人的に思う高専でやっていける人・いけない人

ここまでは高専に関して客観的よりなデータを提示してきましたが,ここでは私の独断と偏見で高専でやっていける人とそうでない人の特徴を記載しようと思います.

高専でやっていける人の特徴

- 学科の専門分野が大好き (一番大切)

- 学科の専門分野が嫌いという人は2か月持たずに辞めていきます

- 文章を書くことに拒否感が無い

- 〆切や約束事を守れる

- 機械工学系だと,約束事(使用方法)を守れないと,最悪冗談抜きに死にます(死亡事故が起こります)

- レポートの締め切りが守れないと,留年することになります

- ある程度のコミュニケーション能力がある,または一人でも大丈夫だという強い精神力

高専でやっていけない人の特徴

- 学科の専門分野が嫌い・好きかわからない

- 青春なるものをしてみたい

- 規則や約束事,〆切を守れない

- 文章を書くことに拒否感がある

- コミュニケーション能力がない,または少ない+孤独に耐えられない

- 1年目にグループに入れないと5年間ボッチがほぼ確定します

最後に

なんだか記事の内容を振り返ると高専入学に否定的なことが多い気もしますが,私自身は高専に入ったことを一切後悔していませんし,むしろ運命のめぐりあわせに感謝しています.

私の身の上話になってしまうのですが,私は小学校中学校とかなりの問題児でして,学校の授業中にクラスから逃げ出したり,テストはどの教科も基本0点だったりと散々でした.当時の私は技術の授業とコンピュータが好きで,それ以外の興味のない分野については見たくもなかったのです.

しかし,高専に入って以降,多くの授業は私の好きな技術の授業の発展かコンピュータ関係の内容についてのものになり,残った少数の嫌いだった教科はものすごい簡単な内容となり嫌悪感も薄れました.そのため,5年間の間,私は一切の挫折や後悔なく高専に通うことができましたし,中学では0点連発でダメダメだったのが一転して学科1位で卒業もできました.今思い返してみると,高専時代に最も嫌だったことが,高専が家から遠くて毎朝7時に起きなければいけないということだった時点で,かなり恵まれた環境にいたのだと思います.

閑話休題,私が言いたいことをまとめます.

高専は一部の人にとっては天国のような場所であると思います.高専に入る様々なデメリットを提示しましたが,最も大切なことは自分自身に合うか合わないかだと思います(月並みな意見ですね(笑)).このページを閲覧している高専に入るか悩んでいるであろう人は,それを見極めるためにも,実際に自分が入りたいと思っている学科のメインの内容(情報工学科であればプログラミング)を体験してみるといいと思います.体験してみて,自分には合っていると思うのならば高専に入学するべきですし,合っているかわからない・嫌いだという場合には,普通科高校に入学するのが無難な選択肢であると思います.

最後に,あなたの人生に幸有らんことを.

以上

![[高専に入るか迷っている人へ]知っておいてほしい高専についての情報](https://www.taida-information.com/wp-content/themes/fluida/resources/images/headers/glows.jpg)